Zur Erinnerung und Mahnung

Solinger Ratsherren putzten anlässlich des Weltkriegs-Gedenktages in Solingens Partnerstadt Gouda Stolpersteine in Gedenken an ermordete jüdische Mitbürger.

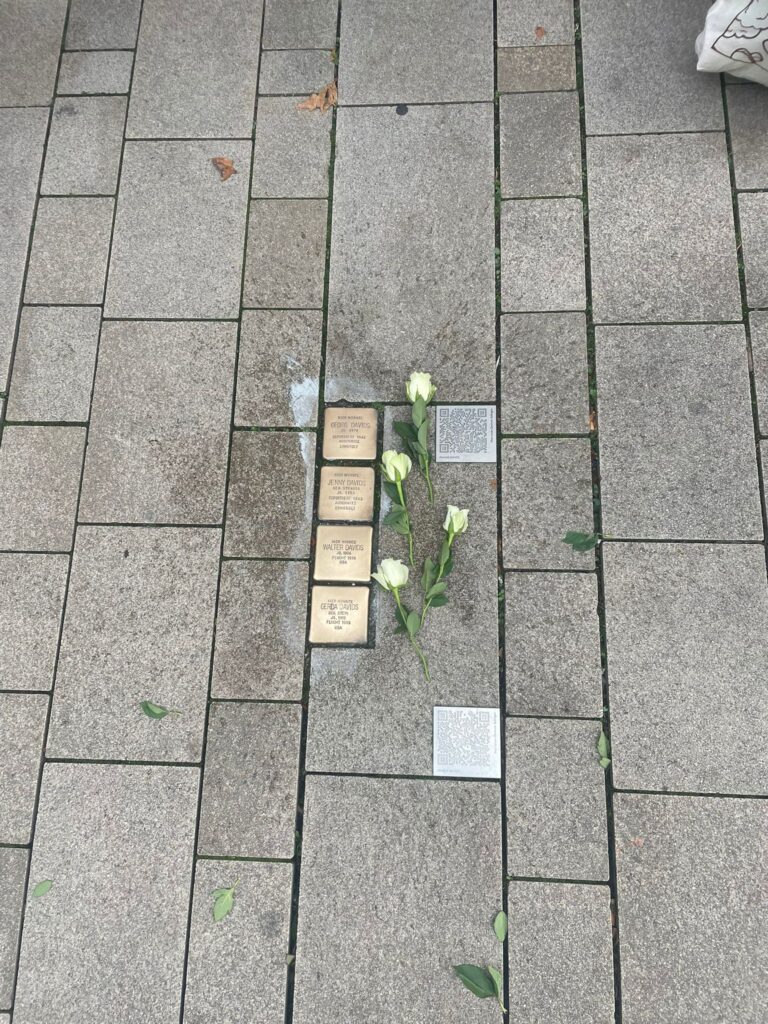

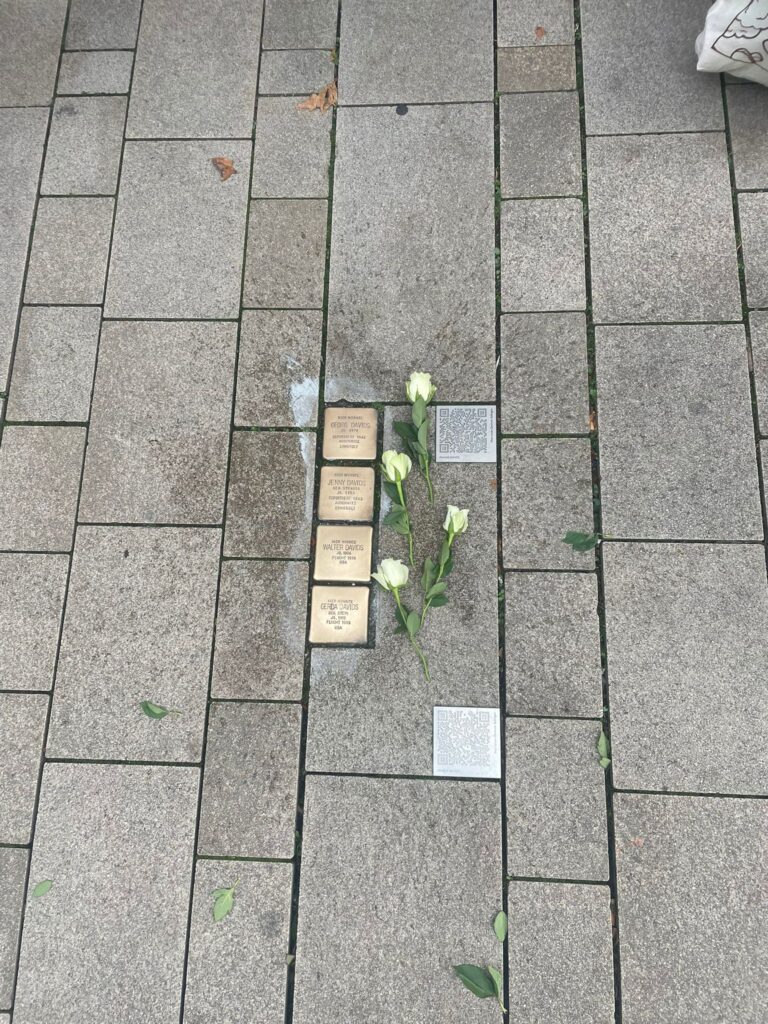

Sie wollten ein Zeichen setzen, gerade in diesen Zeiten. Als vor Monaten bei einem Besuch einer Ratsdelegation aus Solingens Partnerstadt Gouda bekannt wurde, dass in Gouda allein 388 Stolpersteine und damit mehr als doppelt so viele wie in Solingen liegen würden, kam der Vorschlag schnell. „Wir boten an, am 4. Mai, dem Gedenktag für Naziopfer in den Niederlanden, Stolpersteine in Gouda zu putzen“, so Uli Preuss, Sprecher der SPD im Sozialausschuss. Max de Groot, Fraktionsvorsitzender der PvdA, nahm damals das Angebot an und lud die Solinger Kommunalpolitiker ein. Am vergangenen Sonntag kamen Uli Preuss und Achim Fritsche zusammen mit ihren Frauen der Einladung nach und putzen zusammen mit Max de Groot und der niederländischen Ratsfrau Sophie Heesen in zwei Stunden zahlreiche Stolpersteine. Eine Geste, die am Abend beim Festakt in Gedenken an 388 verstorbene Goudaer Bürger jüdischen Glaubens nicht ohne Erwähnung blieb. Bürgermeister Pieter Verhoeve in seiner Rede: „Wir danken unseren Freunden aus unserer Partnerstadt Solingen, die heute auf Knien Stolpersteine in unserer Stadt putzten und uns so ihren Respekt erwiesen haben“.

Das Gedenken an Opfer des Naziregimes hat in den Niederlanden einen hohen Rang. So steht am Abend des 4. Mai das ganze Land still. wie auch in Gouda, wo um 20 Uhr zwei Minuten lang kein Ton zu hören war. Die Geste, Steine zu putzen, kann im kommenden Jahr, so die Politiker aus Gouda, gerne wiederholt werden. Die Einladung dazu gibt es bereits.

Dass in Gouda deutlich mehr Stolpersteine zu finden sind, hat einen einleuchtenden Grund. Viele deutsche Bürger jüdischen Glaubens flüchteten in den 1930er Jahre in die Niederlande, bevor sie auch dort Opfer der Verfolgung wurden. Von den etwa 140.000 Juden in den Niederlanden wurden während der Besatzungszeit 107.000 deportiert, lediglich 5.200 von ihnen kehrten anschließend lebend zurück.

Auf den Rundgängen werden einige Stolpersteine besucht und über das Schicksal der Menschen sowie deren Lebensumstände und die Zusammenhänge von Verfolgung und Widerstand in Solingen in der Zeit von 1933 bis 1945 berichtet.

Der Rundgang dient nicht nur der Erinnerung. Er soll Anregungen geben, sich mit der aktuellen Rechtsentwicklung auseinanderzusetzen.

Dauer ca. 1,5 bis 2 Stunden

Teilnahmegebühr 5,– €

Anmeldung erbeten unter hgkoch@t-online.de bzw.

Tel. 02 12 / 31 81 30

Hans-Günter Koch

Stadtführer

Am 24. Januar 2025 wurden fünf Stolpersteine verlegt für Wilhelm Wieden, Lina Jordan, Paul Claasen, Betty Pallas und Georg Haberer.

Liebe Interessent:innen zur Übernahme einer Patenschaft: alle Steine waren innerhalb kürzester Zeit vergeben, die Nachfrage war enorm! Wir können Sie gerne auf eine Warteliste setzen für Verlegungen ab 2027. Schreiben Sie uns dazu bitte eine E-Mail mit Ihren Kontaktdaten an info@max-leven-zentrum.de

In Ohligs und in der Innenstadt wird der Künstler Gunter Demnig am Dienstag, 4. Juni 2024 ab 12 Uhr 22 Stolpersteine in Anwesenheit mehrerer Nachfahren verlegen. Die Steine erinnern an verfolgte Solinger Jüdinnen und Juden und an ein Opfer der „Euthanasie“. Die Verlegung ist öffentlich. Die einzelnen Orte und der genaue Zeitplan, auch für ein begleitendes Abendprogramm, werden zeitnah bekannt gegeben. finden Sie hier.

Ein evangelischer Religionskurs der 10. Klasse des Humboldtgymnasiums hat Ende November 2023 die Stolpersteine von Helene Krebs und Hildegard Rubens in Ohligs geputzt.

Die beiden Frauen wurden aus unterschiedlichen Gründen in der NS-Zeit verfolgt. In einem Podcast von 2020 erzählen Schüler:innen des Humboldtgymnasiums über das Schicksal der Jüdin Helene Krebs und über Hildegard Rubens, die als vermeintlich psychisch krank in der Tötungsanstalt Hadamar umgebracht wurde.