Zur Erinnerung und Mahnung

Solinger Ratsherren putzten anlässlich des Weltkriegs-Gedenktages in Solingens Partnerstadt Gouda Stolpersteine in Gedenken an ermordete jüdische Mitbürger.

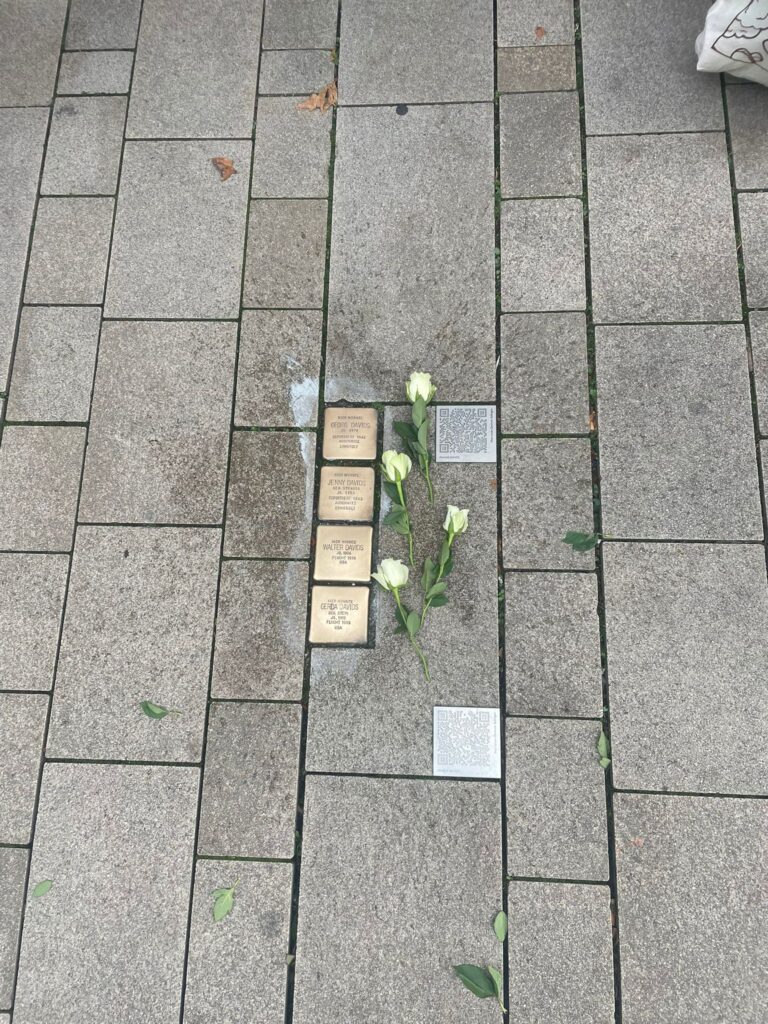

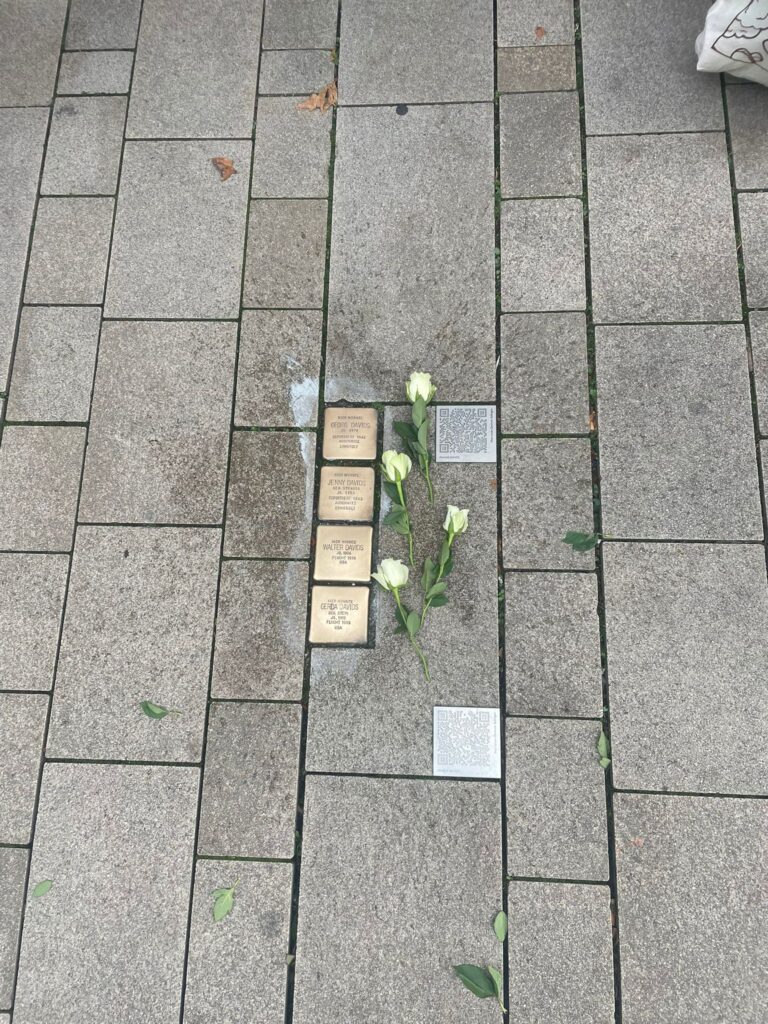

Sie wollten ein Zeichen setzen, gerade in diesen Zeiten. Als vor Monaten bei einem Besuch einer Ratsdelegation aus Solingens Partnerstadt Gouda bekannt wurde, dass in Gouda allein 388 Stolpersteine und damit mehr als doppelt so viele wie in Solingen liegen würden, kam der Vorschlag schnell. „Wir boten an, am 4. Mai, dem Gedenktag für Naziopfer in den Niederlanden, Stolpersteine in Gouda zu putzen“, so Uli Preuss, Sprecher der SPD im Sozialausschuss. Max de Groot, Fraktionsvorsitzender der PvdA, nahm damals das Angebot an und lud die Solinger Kommunalpolitiker ein. Am vergangenen Sonntag kamen Uli Preuss und Achim Fritsche zusammen mit ihren Frauen der Einladung nach und putzen zusammen mit Max de Groot und der niederländischen Ratsfrau Sophie Heesen in zwei Stunden zahlreiche Stolpersteine. Eine Geste, die am Abend beim Festakt in Gedenken an 388 verstorbene Goudaer Bürger jüdischen Glaubens nicht ohne Erwähnung blieb. Bürgermeister Pieter Verhoeve in seiner Rede: „Wir danken unseren Freunden aus unserer Partnerstadt Solingen, die heute auf Knien Stolpersteine in unserer Stadt putzten und uns so ihren Respekt erwiesen haben“.

Das Gedenken an Opfer des Naziregimes hat in den Niederlanden einen hohen Rang. So steht am Abend des 4. Mai das ganze Land still. wie auch in Gouda, wo um 20 Uhr zwei Minuten lang kein Ton zu hören war. Die Geste, Steine zu putzen, kann im kommenden Jahr, so die Politiker aus Gouda, gerne wiederholt werden. Die Einladung dazu gibt es bereits.

Dass in Gouda deutlich mehr Stolpersteine zu finden sind, hat einen einleuchtenden Grund. Viele deutsche Bürger jüdischen Glaubens flüchteten in den 1930er Jahre in die Niederlande, bevor sie auch dort Opfer der Verfolgung wurden. Von den etwa 140.000 Juden in den Niederlanden wurden während der Besatzungszeit 107.000 deportiert, lediglich 5.200 von ihnen kehrten anschließend lebend zurück.

Ein evangelischer Religionskurs der 10. Klasse des Humboldtgymnasiums hat Ende November 2023 die Stolpersteine von Helene Krebs und Hildegard Rubens in Ohligs geputzt.

Die beiden Frauen wurden aus unterschiedlichen Gründen in der NS-Zeit verfolgt. In einem Podcast von 2020 erzählen Schüler:innen des Humboldtgymnasiums über das Schicksal der Jüdin Helene Krebs und über Hildegard Rubens, die als vermeintlich psychisch krank in der Tötungsanstalt Hadamar umgebracht wurde.

Von Schulpfarrer Jens Maßmann

Der 9. November 2022 – Im Religionsunterricht am Technischen Berufskolleg Solingen (TBK) sprechen wir über dieses Datum. Dieser Tag ragt hervor – ein geschichtsträchtiges Datum, das unter anderem in Deutschland 1989 zu viel Jubel geführt hat (Fall der Berliner Mauer). Aber der 9. November bietet in der Erinnerung auch einen sehr traurigen Anlass: am 9. November 1938 wurden Synagogen und Geschäfts- und Privathäuser jüdischer Mitbürger geplündert und zerstört, Juden wurden offen beleidigt und mussten Gewalt bis hin zum Tod erfahren. Wie damit umgehen?

Einige Stimmen fordern einen Schlussstrich, ein Ende der Debatte. Aber kann man das? Einfach das Geschehene abschütteln, als sei überhaupt nichts passiert? Und wie verhalte ich mich dazu?

Schülerinnen und Schüler der Informationstechnischen Assistenten haben sich im Vorfeld dieses Tages auf den Weg gemacht, sie haben die Lebensgeschichten derjenigen vernommen, die hinter den oft kaum wahrgenommenen sog. „Stolpersteinen“ rund um das TBK stehen. Sieben Stolpersteinorte, die an zwölf Biographien erinnern. Und die Klasse hat als Zeichen der Erinnerung die Steine geputzt und gepflegt.

Die entscheidende Frage bleibt: wie damit umgehen? Es geht nicht um Schuld – wie soll das gehen? Schuld fragt nach einer individuellen geschichtlichen Verantwortung – keiner der späteren Generationen ist hier schuldig geworden. Kurzum: die Schuldfrage führt nicht weiter.

Indem ich mich aber der Vergangenheit stelle, sie als leidvollen Teil der deutschen Geschichte wahrnehme, antworte ich, stelle mich diesem Grauen und versuche es, in meiner Gegenwart besser zu machen. Aus den Fehlern lernen, um dann Einzustehen im rechten Moment, wenn Menschenrechte in Gefahr sind – hier und weltweit.

Geputzt wurden die Steine von:

Die Kinder der Grundschule Schützenstraße haben gestern mit ihrer Lehrerin Anke Tauber die Stolpersteine von Henriette Marx und Dr. Fritz Wieter geputzt, die direkt in der Nähe ihrer Schule liegen. Henriette Marx lebte seit 1936 im Altersheim an der Krahenhöhe, wo die Remagenerin wegen einer psychischen Erkrankung untergebracht war. Im Februar 1941 wurde sie zusammen mit 150 jüdischen Patient*innen nach Düsseldorf verlegt und von dort in die Tötungsanstalt in Hadamar gebracht. Den Angehörigen erzählte man, dass die Menschen in einer Anstalt bei Lublin in Polen gestorben seien.

Die Kinder der Grundschule Schützenstraße haben gestern mit ihrer Lehrerin Anke Tauber die Stolpersteine von Henriette Marx und Dr. Fritz Wieter geputzt, die direkt in der Nähe ihrer Schule liegen. Henriette Marx lebte seit 1936 im Altersheim an der Krahenhöhe, wo die Remagenerin wegen einer psychischen Erkrankung untergebracht war. Im Februar 1941 wurde sie zusammen mit 150 jüdischen Patient*innen nach Düsseldorf verlegt und von dort in die Tötungsanstalt in Hadamar gebracht. Den Angehörigen erzählte man, dass die Menschen in einer Anstalt bei Lublin in Polen gestorben seien.

Pfarrer Dr. Fritz Wieter war zuletzt als Pfarrer in Dorp tätig, nachdem er in Eckenhagen nur knapp einem gewaltbereiten Mob entkommen war, der seine Haltung gegen den NS-Staat als „Vaterlandsverrat“ verleumdete. Von Solingen aus wurde er als Soldat eingezogen und kam vermutlich 1943 bei einem Flugzeugabschuss auf dem Weg von Italien nach Nordafrika ums Leben.

Pfarrer Dr. Fritz Wieter war zuletzt als Pfarrer in Dorp tätig, nachdem er in Eckenhagen nur knapp einem gewaltbereiten Mob entkommen war, der seine Haltung gegen den NS-Staat als „Vaterlandsverrat“ verleumdete. Von Solingen aus wurde er als Soldat eingezogen und kam vermutlich 1943 bei einem Flugzeugabschuss auf dem Weg von Italien nach Nordafrika ums Leben.

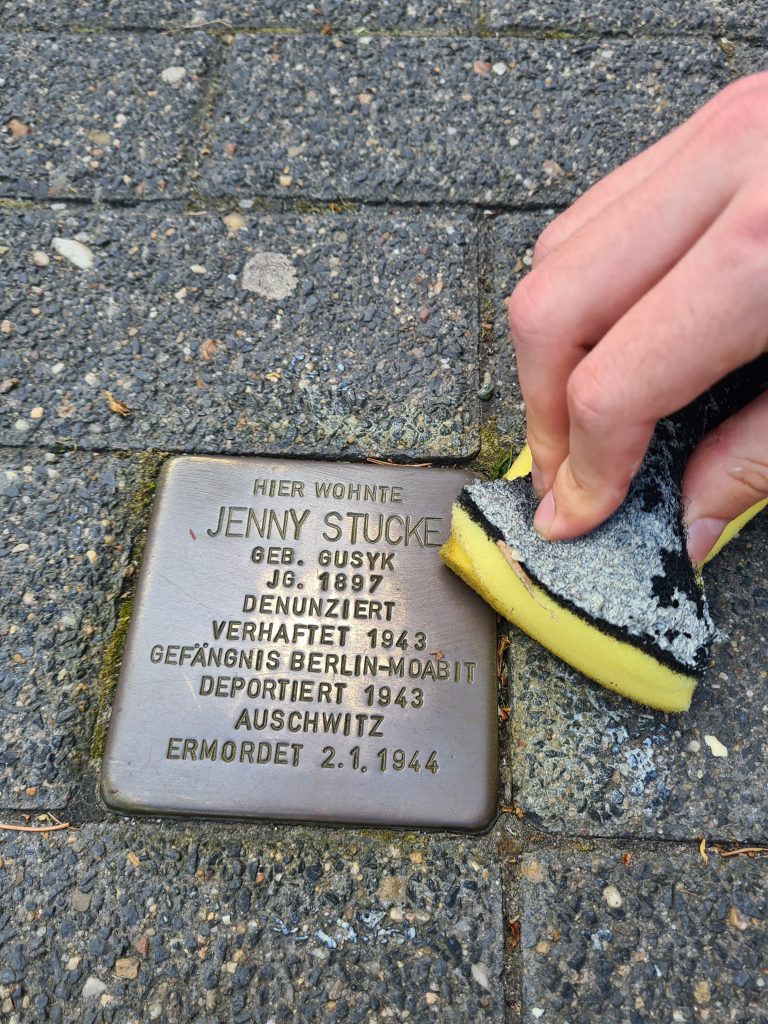

In dieser Woche putzte die Klasse 9a des Gymnasiums Vogelsang im Rahmen des Geschichtsunterrichts unter anderem den Stolperstein von Jenny Gusyk und beschäftigte sich mit der Geschichte der 1897 in Litauen geborenen Jüdin. 1911 flüchtete die Familie vor den russischen Pogromen und ließ sich in Gräfrath nieder.

Nach einer kaufmännischen Ausbildung war Jenny Gusyk 1919 die zweite Studentin, die sich in die neu gegründete Universität zu Köln einschrieb. Ihre Diplomarbeit verfasste sie über den französischen Sozialisten und Pazifisten Jean Jaurès und folgte nach dem erfolgreichen Abschluss dem inzwischen verwitweten Vater nach Berlin. Hier heiratete sie Karl Stucke und wurde 1927 Mutter eines Sohnes.

Karl Stucke war als Kommunist nach 1933 der permanenten Verfolgung durch die Nationalsozialisten ausgesetzt. Er starb 1940 im KZ Sachsenhausen. Nach seinem Tod verlor Jenny Stucke den Schutz durch die sogenannte „privilegierte Mischehe“ und entschied sich unterzutauchen. 1943 wurde sie nach einer Denunziation verhaftet und im Januar 1944 nach Auschwitz deportiert und ermordet. Ihr Sohn Thomas überlebte dank der Unterstützung politischer Weggefährten seines Vaters und wanderte nach dem Krieg in die USA aus. 2009 schrieb die Universität Köln erstmals einen Gleichstellungspreis aus, der nach der ehemaligen Studentin Jenny Gusyk benannt ist.