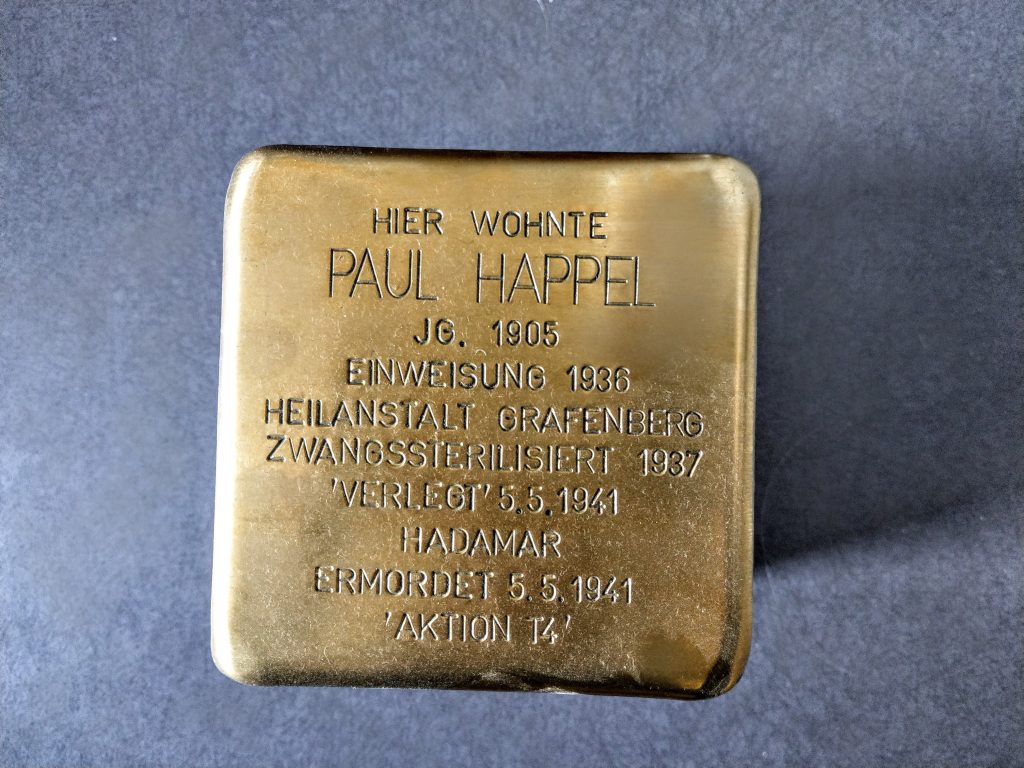

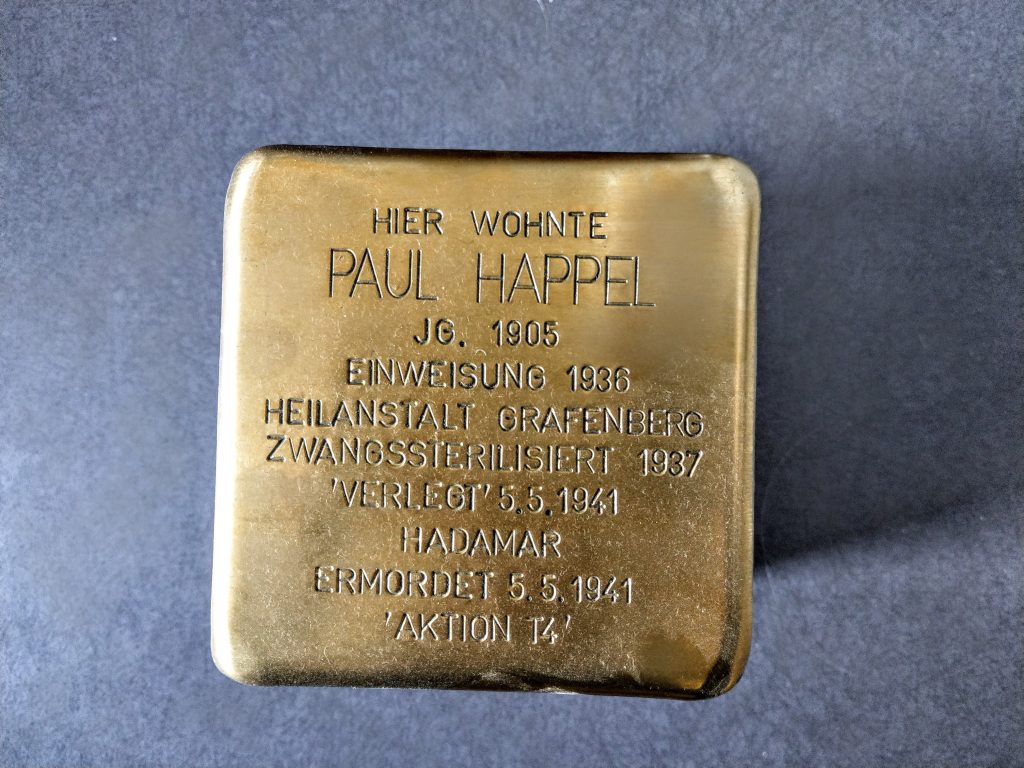

Am Samstag, 7. Mai 2022 wird an der Bismarckstr. 3a um 11 Uhr ein Stolperstein für Paul Happel verlegt.

Happel wurde am 24. Mai 1905 in Wald geboren. Der gelernte Schleifer hatte eine Beziehung mit der Jüdin Frieda Freireich, was während der NS-Zeit als „Rassenschande“ unter Strafe stand. Zum Verhängnis wurde Paul Happel, dass die Familie Freireich 1936 unter Verdacht geriet, eine kommunistische Verschwörung zu leiten. Nicht nur die Familie wurde verhaftet, sondern auch Freunde, die sich häufig im Hause Freireich aufhielten. So gelangte auch Happel am 15. April 1936 in die Fänge der Gestapo. Der Vorwurf des Hochverrats wurde schnell fallengelassen, als klar wurde, dass er ein Verhältnis mit Frieda Freireich hatte.

In der Haft entwickelte Paul Happel eine Psychose und wurde nur drei Tage nach seiner Verhaftung in die Heil- und Pflegeanstalt Grafenberg überführt. Dort diagnostizierte ein Arzt bei dem ehemaligen Hilfsschüler „angeborenen Schwachsinn“, was eine Kette an fatalen Maßnahmen auslöste. Im Februar 1937 wurde er zwangssterilisiert, von August 1937 bis Januar 1938 saß er eine Haftstrafe wegen „Rassenschande“ ab. Ende 1938 wurde er erneut eingewiesen, diesmal in die Heil- und Pflegeanstalt Galkhausen in Langenfeld. Am 5. Mai 1941 wurde Paul Happel von dort im Rahmen des „Euthanasie“-Programms in die Tötungsanstalt Hadamar gebracht, wo er vermutlich sofort ermordet wurde.

Frieda Freireich gelang die Flucht in ihr Geburtsland Ungarn, wo sich im Februar 1943 ihre Spur in Budapest verliert. Vermutlich hat sie den Zweiten Weltkrieg nicht überlebt. Der Familie von Paul Happel wurde nach dem Krieg ein Anspruch auf Wiedergutmachung verweigert, da er nicht Teil des politischen Widerstands gewesen sei.

Bei der Verlegung werden Angehörige der Familie Happel anwesend sein.

Am Nachmittag um 15 Uhr wird Dirk Rotthaus im Zentrum für verfolgte Künste auf Einladung des Max-Leven-Zentrums Solingen e. V. einen Vortrag über seinen Großvater Carl Paul Rotthaus halten, der ebenfalls Opfer der „Euthanasie“ wurde. Der Eintritt ist kostenlos.

Quelle: Armin Schulte, „Man soll mich nicht vergessen!“ Stolpersteine in Solingen, Schicksale 1933-1945, Solingen 2020, darin Paul Happel